Il toponimo di Piazza di Monte Savello deriva dal “monte” creato dalle rovine del Teatro di Marcello e dalla poderosa rocca dei Savelli costruita sulle rovine stesse. Nei primi secoli il monte si chiamò “Faffo” o “Faffi“, derivato per corruzione dai Fabi che per primi costruirono e fortificarono la fortezza medioevale: successivamente fu proprietà dei Pierleoni, nel 1361 passò ai Savelli che, abbattuto il fortilizio, commissionarono nel 1519 a Baldassarre Peruzzi un sontuoso palazzo che occupò gran parte dell’antico Teatro, con il giardino situato direttamente sull’area della cavea. Il palazzo ebbe il suo momento di massimo splendore con il cardinale Giulio Savelli il quale, a metà del Cinquecento, vi raccolse una ricca collezione di sculture antiche e vi istituì un cenacolo letterario. Nel 1712, alla morte di Giulio Savelli, ultimo della nobile famiglia, il palazzo passò in eredità agli Sforza Cesarini che lo vendettero alla Congregazione dei Baroni, dalla quale lo acquistò Domenico Orsini nella seconda metà del Settecento al prezzo di 29.000 scudi.

Palazzo Orsini venne abbellito ed ampliato ancora di più: tre fabbricati disposti intorno ad un cortile quadrato, trasformato poi in giardino con fontana, al quale si accede da un cancello tra pilastri sormontati dagli orsi araldici della nobile famiglia (nella foto 1). Nel primo fabbricato, con modesta facciata a bugne leggere, era l’abitazione della servitù; un secondo fabbricato con porticato a tre arcate e terrazza sovrastante è collegato ad un edificio semicircolare a due piani sulla curva esterna del Teatro (nella foto in alto sotto il titolo) con finestre architravate del Cinquecento; il terzo fabbricato si presenta con una forma ad U e sviluppa sei piani. L’edificio rimase in proprietà agli Orsini fino ai tempi di Roma Capitale d’Italia, dopodiché passò ai Caetani di Sermoneta, che lo rimaneggiarono.

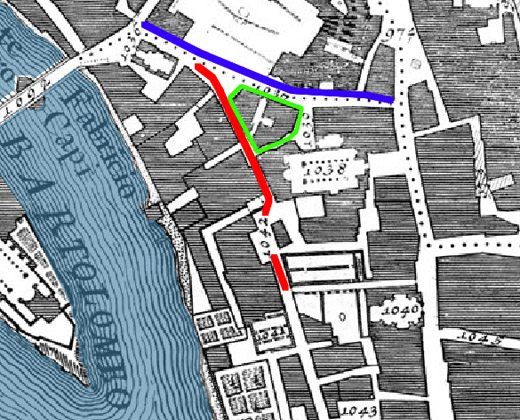

Su Piazza di Monte Savello, dinanzi a Palazzo Orsini, si può vedere uno scavo archeologico (nella foto 2) aperto nel 1999 ed abbandonato per mancanza di fondi: si tratta del secondo ghetto di Roma, posto adiacente al Ghetto principale, ma al di fuori, e conosciuto, come riportano i documenti dell’epoca, come Ghettarello o Macelletto. Nonostante l’istituzione del Ghetto, nel Ghettarello vivevano sia romani cattolici che ebrei: 180 uomini (ossia famiglie) avevano i magazzini di grano, ma anche stalle, forni, destinati a mantenere i duemila ebrei poveri (veramente molti se consideriamo che il censimento pontificio del 1733 aveva recensito a Roma 4.060 ebrei). Qui vi era anche una sesta Scòla (che si aggiungeva a quelle storiche in piazza delle Cinque Scòle) chiamata “Porta Leone” dal nome della porta dalla quale si usciva dal ghetto e fu chiusa nel 1555, dopo la costruzione del limitrofo Ghetto, ma successivamente riaperta a singhiozzo, sino alla definitiva chiusura nel 1735. Un interessante documento del 1731-1735, conservato nell’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, riporta la seguente notizia: «Passato il portone del Ghetto detto Quattro Capi vi è la strada avanti al palazzo dei SS.Savelli, che introduce al vicoletto chiamato Porta Leone, a mano dritta vi è un portone dove si entra al cortiletto detto il Ghettarello il quale portone si apre e si serra nel tempo che si aprono e si serrano i portoni del Ghetto». La strada in questione divideva la chiesa di S.Gregorio della Divina Pietà da palazzo Savelli, oggi Orsini, e coincideva pertanto con l’attuale Via di Monte Savello, oggi interrotta all’altezza del civico 30 dove si trova l’ingresso del palazzo Orsini. A quel tempo, però, la strada continuava per terminare nella Strada delle Carrozze che partiva da piazza Montanara. Il vicoletto menzionato nel documento, invece, piegava a destra subito dopo la chiesa di S.Gregorio rimanendo parallelo al Tevere, e lungo il suo percorso si aprivano due portoni “a mano dritta”: sia la strada che l’arco erano conosciuti come “Strada” e “Arco di Porta Leone”.

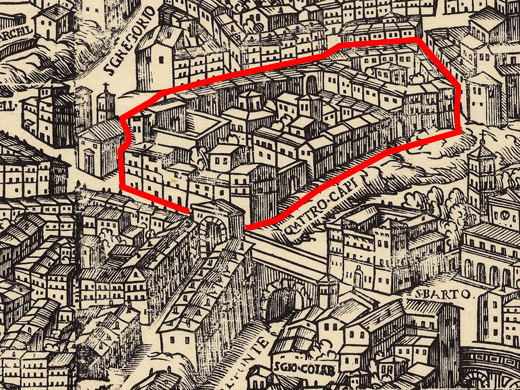

Nelle due mappe 3 e 4 di Giovanni Maggi (1625) e Giovan Battista Nolli (1748) possiamo notare la sorprendente coincidenza tra vista prospettica e pianta che dimostrano come dal 1625 al 1748 la zona sia rimasta sostanzialmente inalterata. L’Arco di Porta Leone immetteva “in un sito che non ha reuscita solo che verso li stalli dei Ssi Savelli che dette stalle riescono sopra il Tevere”. Il sito di cui si parla, ovvero il Ghettarello, gravitava intorno ad un grande cortile a pianta quasi quadrata raggiungibile da uno stretto e lungo passaggio a cielo aperto, ai lati del quale si innalzavano gli edifici, parzialmente recuperati dagli archeologi. Un primo tentativo di chiusura del Ghettarello avvenne nel 1620 ma l’Universitas Hebraeorum Urbis, ovvero l’antica Comunità ebraica romana, riuscì a salvarlo pagando mille scudi d’oro allo Stato pontificio. Quei soldi andarono al sostentamento della Casa dei Catecumeni, dove venivano portati gli ebrei per essere poi forzatamente battezzati. Il 9 maggio 1731, un anno dopo l’elezione al soglio pontificio di papa Clemente XII Corsini, già Tesoriere Generale dello Stato pontificio, la Congregazione del S.Uffizio decise la chiusura del Ghettarello: la decisione fu comunicata all’allora Rabbino capo Sabato Di Segni. Inutili furono i tentativi di salvare l’area dalle demolizioni: l’Universitas Hebraeorum Urbis inviò un primo memoriale in cui gli ebrei ricordavano di essere nel Ghettarello “da tempo immemorabile” e di pagare addirittura il 12 per cento di tasse sugli affitti, oltre al pretatico, l’imposta versata ai parroci vicino al Ghetto che lamentavano il calo dei matrimoni, dei battesimi e delle comunioni dovuti alla contiguità con l’area abitata dagli ebrei. Neanche il secondo memoriale, dove si ricordava il pagamento nel 1620 dei mille scudi d’oro, ebbe effetto. Nel 1735 il rabbino Sabato Di Segni non potrà far altro che dividere le 180 famiglie della sesta Scòla tra le altre cinque. Purtroppo l’area di scavo non è accessibile ma dall’esterno si possono notare ancora i resti di un forno, una colonna di epoca romana, gli abbeveratoi delle stalle, un tratto di strada coperto da sanpietrini (la via di Porta Leone) e un’ara romana con preziose figure scolpite.

Al limite settentrionale di Piazza di Monte Savello, di fronte a ponte Fabricio (detto anche “ponte dei Quattro Capi“), sorge una piccola chiesa denominata S.Gregorio della Divina Pietà (nella foto 5), anche se in passato era detta, per la vicinanza al suddetto ponte, “S.Gregorio de quattro Capora” o anche “ad quatuor capita“. La tradizione vuole che sia sorta sulle case della famiglia Anicia, dove sarebbe nato S.Gregorio Magno (IV secolo).

Menzionata fin dal XII secolo, la chiesa fu riedificata quasi completamente nel 1729 da Filippo Barigioni per volontà di Papa Benedetto XIII, il quale la cedette poi alla Congregazione degli Operai della Divina Pietà, che raccoglievano i fondi per aiutare le famiglie un tempo particolarmente agiate e poi divenute bisognose: di particolare interesse sono due buche per le elemosine, una posta sul lato destro, verso il Tevere, con la scritta “Elemosina per povere onorate famiglie e bisognose” e l’altra (nella foto 6), sul lato opposto, identica alla precedente ma con la semplice scritta “Elemosina per la Madonna SS. della Divina Pietà“.

In occasione della riedificazione, sulla facciata venne apposto il dipinto ovale raffigurante la “Crocifissione” (nella foto 7), un’opera di Etienne Parrocel, con S.Gregorio genuflesso. La chiesa fu poi nuovamente restaurata nel 1858. L’interno, ad una sola navata, presenta una volta di copertura affrescata con opere di Giuseppe Sereni; sugli altari di destra e di sinistra si trovano dipinti risalenti alla metà del Settecento, mentre sull’altare maggiore vi è una seicentesca “Madonna della Divina Provvidenza” di Gilles Hallet. La chiesa sorge nelle immediate vicinanze del Ghetto e per questo motivo, sullo spiazzo antistante, si tenevano le prediche obbligatorie che venivano imposte agli ebrei (come anche dinanzi a S.Angelo in Pescheria o al Tempietto del Carmelo) per tentare di operarne la conversione. Una conferma esplicita dell’intolleranza religiosa che il luogo anticamente simboleggiava è rappresentata dal cartiglio con l’iscrizione che tuttora appare sulla facciata della chiesa, tra il portale ed il dipinto della “Crocifissione” (ben visibile nella foto 7), che qui venne apposta in occasione della ricostruzione del 1729, inizialmente soltanto dipinta, poi sostituita dall’attuale lapide marmorea durante il restauro del 1858 per espressa volontà di papa Pio IX. L’iscrizione bilingue, in ebraico (a sinistra) ed in latino (a destra), si riferisce ad un passaggio del profeta Isaia e così recita: “EXPANDI MANUS MEAS TOTA DIE AD POPULUM INCREDULUM QUI GRADITUR IN VIA NON BONA POST COGITATIONES SUAS POPULUS QUI AD IRACUNDIAM PROVOCAT ME ANTE FACIEM MEAM SEMPER CONGREGATIO DIVINA PIETATIS POSUIT“, ovvero “Tutto il giorno ho teso le mie mani ad un popolo incredulo, che procede lungo una strada non buona, seguendo le proprie idee. Un popolo che sempre mi suscita ira, proprio davanti al mio volto. La Congregazione della Divina Pietà pose”.