La storia dei toponimi di Via del Corso è alquanto complessa a causa di vari eventi. Ai tempi di Augusto la via si chiamava Via Lata, mentre già dal Medioevo si chiamava Via Lata il tratto che dal Campidoglio giungeva a Piazza Colonna, mentre la parte restante, fino ed oltre la Porta del Popolo, era la Via Flaminia. Nel 1466 Papa Paolo II, il veneziano Pietro Barbo, stabilì le regole delle corse dei cavalli e volle che le feste del Carnevale si svolgessero lungo questa strada (mentre, fino ad allora, si svolgevano al Monte Testaccio), dall’Arco di Portogallo fin sotto Palazzo Venezia in cui risiedeva: il toponimo, allora, cambiò in Via del Corso, con evidente allusione alle corse. Queste avevano come partecipanti gli ebrei, costretti a correre dentro i sacchi, i nani ed i buffoni tra i lazzi osceni del popolino. Si svolgevano anche le corse dei ragazzi, degli asini, dei bufali, ma, soprattutto, era attesa la corsa dei cavalli detti “barberi”, perché provenienti dalla Barberia (una vasta regione dell’Africa settentrionale), anche se i più appartenevano alle scuderie delle famiglie patrizie romane. Le povere bestie correvano “scosse”, cioè senza fantino, sollecitate da pece bollente sparsa nella parte posteriore o da palle con aculei assicurate alla groppa, fino a Piazza Venezia, dove andavano a sbattere contro grossi tendoni tirati attraverso una via, appunto chiamata Via della Ripresa dei Barberi (demolita alla fine del secolo scorso in occasione della costruzione del Vittoriano), dove, pronti, i loro proprietari o gli stallieri li riprendevano in custodia. Questo spettacolo carnevalesco fu abolito nel 1883 dal governo italiano, in seguito ad un incidente mortale occorso ad un ragazzo che, nell’attraversare la strada, fu travolto dai cavalli sotto gli occhi della regina Margherita. Dopo la Corsa dei Barberi del martedì grasso, e quindi alla chiusura del Carnevale, il popolo straripava nel Corso al grido univoco: Mor’ammazzato chi nun porta er mòccolo! Era un gioco frenetico, un’esaltazione quasi selvaggia, una battaglia, dove ognuno cercava di soffiare e di spegnere il “mòccolo” (ossia qualsiasi cosa che bruciasse, fiammelle, torce, candelabri) del vicino, l’ultimo divertimento che salutava la fine del Carnevale. Sotto Pio IX, nella sera dell’Epifania del 1854, il Corso venne illuminato a gas per la prima volta. Si emanarono, poi, provvedimenti per trasferire in altro luogo i macellai, i tripparoli, i fegatai, i friggitori, i pollaroli, al fine di salvaguardare la decenza della via destinata al pubblico passeggio. Si aprirono, allora, negozi di confezioni e di alta moda, librerie, antiquari e gioiellieri. Nell’ultimo Ottocento era di rito la “trottata” al Corso, una sfilata di carrozze nelle quali sedevano nobili donne con elegantissimi abiti. All’indomani dell’assassinio del re Umberto I, avvenuto a Monza il 30 luglio 1900, la via fu battezzata “Corso Umberto I”; nel 1944, in seguito alla rinuncia di Vittorio Emanuele III alle prerogative sovrane, si ebbe il Corso del Popolo, ma due anni dopo si ritornò al vecchio toponimo quattrocentesco di Via del Corso. La via è condivisa da quattro rioni: da Piazza del Popolo fino all’incrocio con Via Frattina appartiene al rione Campo Marzio; da Via Frattina fino all’incrocio con Via delle Muratte per il lato destro e Via del Caravita per il lato sinistro appartiene al rione Colonna; da qui fino a Piazza Venezia, per il lato destro appartiene al rione Pigna, mentre per il lato sinistro appartiene al rione Trevi. Prendiamo ora in considerazione la zona di appartenenza al rione Colonna.

All’angolo di Via del Corso con Via della Vite, sul seicentesco Palazzo Ottoboni, è situata un’antica lapide (nella foto 1) che ricorda la demolizione di alcuni edifici voluta da Papa Alessandro VII allo scopo di allargare la via:

ALEXANDER VII PONTIF(EX) MAX

VIAM LATAM FERIATAE URBIS HIPPODROMUM

QUA INTERIECTIS AEDIFICIIS IMPEDITAM

QUA PROCURRENTIBUS DEFORMATAM

LIBERAM RECTAMQUE REDDIDIT

PUBLICAE COMMODITATI ET ORNAMENTO

ANNO SAL(UTIS) MDCLXV

ovvero “Alessandro VII Pontefice Massimo rese libera e dritta per la comodità pubblica e per ornamento la via Lata, Ippodromo dell’Urbe in festa, da una parte impedita dagli edifici interposti e dall’altra deformata da (quelli) sporgenti, nell’Anno di Grazia 1665”. Molto interessante la frase Ippodromo dell’Urbe in festa perché si riferisce al fatto che da questo punto veniva data la “mossa” per la corsa dei “barberi” durante le feste carnevalesche, come sopra menzionato.

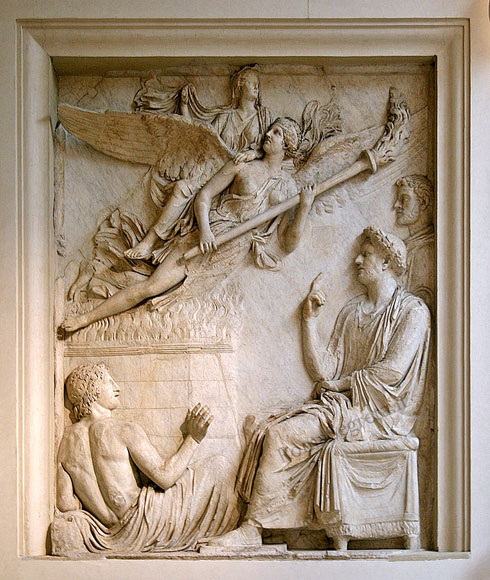

In questo stesso luogo, inoltre, era situato un arco, demolito insieme agli edifici, conosciuto come “Arco di Portogallo”, la cui datazione è controversa ma che dovrebbe essere posteriore alla metà del II secolo d.C.: da esso provengono i due rilievi rappresentanti un discorso di Adriano e l’apoteosi di sua moglie Sabina (nella foto 2), ora ai Musei Capitolini. L’arco, ad un solo fornice impostato su possenti pilastri ornati di colonne di marmo verde su alti plinti, era costruito in blocchi di travertino rivestiti esternamente di peperino ed aveva l’attico in laterizio. La denominazione “Arco di Portogallo” gli derivava dal fatto che l’arco collegava Palazzo Ottoboni con l’antistante Palazzo Fiano (allora pure di proprietà Ottoboni, duchi di Fiano) dove abitava il cardinale portoghese Giorgio de Costa. All’arco, che nel Medioevo ebbe svariate denominazioni come Tres Facicellas, di Tripoli, di Trofoli o dei Trofei, era legata una leggenda secondo la quale sotto l’arco stesso si trovasse un tesoro nascosto: ci fu anche chi lo cercò ma Roma, in quell’epoca, era piena di tesori nascosti e naturalmente non fu trovato nulla nemmeno qui. Ai civici 180-183 si trova oggi la sede di una nota catena italiana di ristoranti ma in passato fu sede prestigiosa del Caffé Alemagna ed ancor prima, dal 1890 al 1955, del celebre Caffè Aragno, una vera e propria finestra sul Corso, dove scrittori, giornalisti, artisti e attori si ritrovavano. Nel 1955 Aragno si milanesizzò passando la mano ad Alemagna: sul muro si può leggere ancora, a lettere bronzee, “Aragno” (nella foto in alto sotto il titolo). Il Caffè occupa i locali di Palazzo Marignoli, costruito tra il 1878 ed il 1883 dall’architetto Salvatore Bianchi in sostituzione del convento delle Agostiniane, detto delle Convertite, e della chiesa di S.Lucia della Colonna. Pochi anni dopo il palazzo dovette essere arretrato per consentire l’ampliamento di Via del Corso e quindi la facciata precedente fu demolita e quella nuova ricostruita da Giulio Podesti. Il palazzo, costruito per il marchese Filippo Marignoli, deputato e senatore, presenta tre balconi al piano nobile, dei quali quello centrale con tre finestroni ad arco affiancati da colonne che sorreggono il balcone del secondo piano. L’edificio fu venduto dai Marignoli alla Riunione Adriatica di Sicurtà, che tuttora qui ha la sede. Particolare è la storia del demolito convento delle Agostiniane sopra menzionato e parzialmente visibile in un’incisione di Giuseppe Vasi. La sua storia ebbe inizio quando la Confraternita di S.Girolamo della Carità, per iniziativa del cardinale Giulio de’ Medici, fece costruire un monastero per ospitarvi le meretrici pentite e desiderose di poter scontare i loro peccati attraverso la vita claustrale. Il monastero, che sorse accanto alla chiesa di S.Lucia alla Colonna al Corso (che per l’occasione cambiò il nome in S.Maria Maddalena, la prima peccatrice redenta), venne eretto canonicamente da papa Leone X il 19 maggio 1520 con la bolla “Salvator Noster Jesus” destinandolo a convento di clausura, dove la vita penitente veniva condotta nell’osservanza della regola di S.Agostino. Affidate alla cura della Confraternita della Carità e guidate spiritualmente dai Minimi di S.Francesco da Paola, le ospiti venivano attentamente selezionate dalla Confraternita, volendo assicurarsi che fossero davvero intimamente convinte, onde evitare che il monastero divenisse ultimo rifugio “di comodo”, ovvero quando, ormai sfiorita la gioventù e la bellezza, le donne non potevano più continuare la vita di sempre. Né alle inferme, né alle gravate della vecchiaia concediamo l’entrarvi, stando che l’arte del peccare abbandoni loro, non esse l’arte; né parimente alle brutte, né alle maritate; perché empia cosa saria separare queste dai loro mariti et è da pensare quelle difformi, non per compuntione di cuore, ma per colpa della bruttezza loro volere entrare in questi chiostri. Il monastero fu confermato da papa Clemente VII nel 1525 con la bolla “Cum ex corpore” che gli assegnò la somma di 50 scudi al mese come elemosina. Circa gli averi delle meretrici, già dai primi tempi esse dovevano destinare all’istituto almeno la quinta parte; in caso di lascito totale il monastero avrebbe provveduto alla cura dei loro figli. Da alcuni registri dell’epoca risulta che nel 1553 la Confraternita della Carità aveva speso 60.000 scudi, grazie all’aiuto di facoltosi benefattori della pia opera e da pubbliche elemosine che si potevano riporre in una cassetta collocata sotto un’edicola mariana a Ponte Milvio (fino all’Ottocento ancora visibile sul parapetto del ponte) sulla quale vi era scritto Per le povere Convertite. In seguito ad un incendio che nel 1617 devastò il fabbricato, questo venne ricostruito dal cardinale Pietro Aldobrandini e da Paolo V. Alcune monache più religiosamente impegnate nel 1628 si trasferirono nel convento di S.Giacomo alla Lungara, dove poi affluirono anche le altre nel 1798, anno della soppressione del Monastero al Corso.

Infine al civico 222 di Via del Corso possiamo ammirare il Palazzo della Banca Commerciale Italiana (nella foto 3), costruito tra il 1916 ed il 1922 sull’area precedentemente occupata dal palazzo secentesco Lanci Bonaccorsi, demolito per la sistemazione di Piazza Colonna. Arretrato sul nuovo allineamento stradale, l’edificio è opera di Marcello Piacentini, che si avvalse della collaborazione di Luca Beltrami. Successivamente fu trasformato all’interno dall’architetto Gigiotti Zanni con l’ampliamento del salone per il pubblico e vari ammodernamenti. L’edificio presenta un lato su via dei Sabini, che ricorda il demolito palazzo dei Sabini, nel quale il 21 aprile si celebrava il Natale di Roma in omaggio alle prime madri dei Romani che furono Sabine ed un altro su via delle Muratte, nome che deriva da Renzo Musciani detto Amoratto, capo delle milizie papali, al quale si deve un ospedale chiamato dell’Amoratto. In seguito, per corruzione, il toponimo diventò Muratte, forse perché sua sorella Margherita lasciò la sua rendita per le donne povere ed oneste dette bizzoche dell’Amoratto.